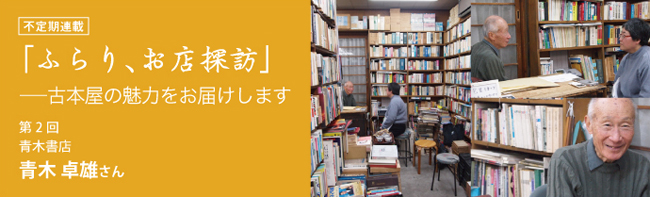

聞き手 西平守次 (球陽書房)

聞き手 五本木広子(苔花堂書店)

- 青木

- 大正十四年九月二十一日生まれの八十五歳。「昭和」と同じ年だよ。この商売をやるきっかけはね、本が好きだからっていうわけじゃなくて、結局は経済的な理由なんだ。軍隊から戻ってきて勧銀に勤めていたんだけど、親父が定年退職して収入が無くなっちゃったし、弟もいたから私が家族を養わなきゃいけなくなった。でも預金封鎖なんてあった頃だから銀行の給料はすごく安かったんだ。ボーナスが月給にふり分けて配られていたくらいで、とてもじゃないけどやっていけない。とにかく物が無かったから商売をやってみようかと思っていたんだけど、どうしたら良いのかわからなくてね。あれこれ考えているうちに、たまたま村口さん(四郎氏・村口書房)が理事長を務めていた時に副理事長だった杉山さん(留治氏・杉山書店)が、同僚の親父さんだということが分かって。その伝手で紹介していただいた神田の進省堂さんに勤めることになった。

でも進省堂さんは主に洋書を扱っていてね。ただでさえ素人だっていうのに洋書なんて全然わからないから、岩波の目録なんかで必死に勉強したよ。それなりに本を覚えた頃、進省堂さんが三省堂のスペースを借りて本を売ることになり、その店番を任された。まだ新刊が少ない時代だからスペースが余ってたんだよ。ところが場所代で揉めたらしく、進省堂さんは一年ぐらいで撤退してしまい、後を引き継いでくれないかと誘われて、今度は三省堂古書部で働き始めた。組合に入ったのは三省堂古書部として独立してからで、その頃に東京洋書会にも入って。

進省堂さんの店員として入札はしなかったけど、市場に荷物を運んだり、本を取りに来ていたから、顔は多少覚えてもらっていたよ。洋書会に入る時には紹介者が必要だから、進省堂さんに推薦してもらったんだ。洋書会には日本書も出品されていたし、進省堂さん時代の経験も生かして洋書も買ったよ。当時、洋書会だけは廻し入札を行っていて、新人の頃は荷物を廻したり、開札したりというお手伝いもしていた。

だけどそのうち新刊も充実し始めて、結局四年で追い出されちゃってね。次はどこで店をやろうかと色々探しているうちに、ここを見つけたんだ。この辺は三省堂時代にセドリして回っていたし、元々、大和町(中野区大和町)に下宿をしていたから馴染みがあって。それが昭和二十七年のことで、本格的な古本屋としての第一歩だね。

- 青木

- ただ、店を出したのは良いんだけど、すぐ近くに都丸さんも西平さんも竹岡さんもいたからね。ちっとも本は売れないし、買い物も少なくて困ったよ。神田から持ってきた堅いものばかりを並べていたから、お客さんと合わなかったみたいで。魚住さんの特価本なんかを仕入れるようになってから少しずつ良くなったんじゃないかな。

うちは都丸さんのおこぼれに預かってるようなもんだよ(笑)。ほとんど都丸さんのところまで来て帰っちゃう。「こんなところに古本屋があったんだ」っていう感じじゃないかな。でも中央線沿線には古本屋が沢山あるから、神田とか早稲田をまわるような人たちがこっちまで来てくれたんだろうね。地元の人は買わないよ。

それから、あの頃はとにかく万引きが多くてね。新人は班長をやらされるでしょう。組合費の集金に堀ノ内の蚕糸試験場の方まで行かなきゃいけないから、仕方なくお袋に店番をお願いするんだけど、帰ってきたらごっそり本が無くなっていて泣きたくなったよ。

まあ、そんな風に始めた古本屋だから、私は本当の商売人じゃないんだ。それでも靴会館がすぐ裏にあって、先輩に沢山かわいがってもらえたから少しは古本屋らしくなったんじゃないかと思うけどさ。今でもそうだけど、商売よりも遊ぶ方で頑張っていたからね。